Династия Гребенщиковых

Родоначальник династии

Большую актуальность проблема женского образования получила в связи с реформами императора Александра II, коснувшимися и духовного сословия. Приподнятое этими реформами сельское духовенство решило давать своим дочерям образование. Это решение особенно настойчиво стало проявляться после закона, запретившего духовенству сдавать места дочерям по наследству. Волей-неволей приходилось учить дочерей, чтобы они могли впоследствии своим трудом добывать себе средства для жизни. На открытии женского епархиального училища в городе Калуге 24 сентября 1879 года в присутствии всех начальствующих из города Калуги, многих почетных граждан и дам было сказано много речей. Приведем здесь необходимые выдержки из них. «Мы согласны с родителями всех детей, желаем, чтобы вы сделали детей сих благовоспитанными девицами, сделали такими, чтобы они могли потом собственными своими трудами благоустроить предстоящую им на земле жизнь как утешение их родителей, и чтобы могли по мере своих сил послужить ко благу обществу и Церкви, кои заботятся об их воспитании.» («Калужские Епархиальные Ведомости» №4 от 28 февраля 1903 года).

Девочки учились в училище семь лет. Последний класс был педагогический. Изучались такие предметы, как педагогика, психология и другие. Выпускницы епархиального училища получали, в основном, назначение учительницами церковно-приходских школ, а лучшие из них получали места домашних учительниц.

Ярко повествуют о жизни училища воспоминания его выпускниц. Вот небольшие выдержки из этих воспоминаний.

«Здание Епархиального женского училища находилось напротив Богоявленской церкви. К нему примыкал небольшой двор, в который часто въезжали извозчики с продуктами, сюда же завозили запасы дров на зиму, стоявшие в штабелях вдоль внутреннего забора. Любители готовиться к экзаменам в одиночку забирались на эти штабеля и оставались совершенно одни.

Двор был огорожен только с трех сторон. В конце его забора не было. Здесь проходил крутой обрыв, поросший густыми зарослями чертополоха, крапивы и колючек. Но спуститься и покинуть двор с этой стороны никто не отваживался. А далее, под обрывом, находился женский монастырь».

«На первом этаже располагались раздевалка, учительская. На втором и третьем этажах — классы, библиотека и зал для торжественных сборов. На четвертом, а отчасти третьем, этажах находились спальни учащихся и домашняя церковь в честь св. великомученицы Екатерины, в которую утром и вечером нас водили молиться. Здесь же на четвертом этаже, где соблюдалась особая тишина, находилась комната начальницы училища и комнаты классных дам».

«Форма была строгой — шерстяное темно-зеленое платье и черный фартук (в торжественные дни — фартук белый)… Режим в училище был строгий. Нашей воспитательницей была классная дама. Под ее неустанным контролем проходил каждый наш день. Она поднимала нас утром в 7 часов, особенно тех, кто любил полежать и понежиться в постели. Вела она утреннюю молитву, а потом шла в столовую пить чай. Строго проверяла наши дневники».

«В 8 часов 40 минут звенел звонок, в 8-45 начало уроков с большой переменой в 12 часов, когда завтракали молоком и хлебом. Открывали окна дежурные по классу, следя за чистотой стенной доски и порядком в партах, перед каждым уроком дежурный читал молитву».

А вот еще несколько воспоминаний из дневника Александры.

«Прозвенел звонок, открывается дверь — и входит Константин Эдуардович в длинном черном сюртуке, слегка потертом, но опрятном. Слегка сутулясь, он проходит к столу, и из-под высокого лба на нас смотрят задумчивые добрые-добрые глаза — Циолковский преподавал у нас космографию и физику».

«В 2 часа кончались уроки и обед — обильный и разнообразный. Во главе стола восседала классная дама. Она наливала обед, раскладывала вторые блюда и следила за тем, кто как кушает. На кухне устанавливалось дежурство учениц старших классов.»

«После обеда с 3-х до 5-ти вечера учениц под надзором двух воспитательниц водили гулять: младших до 4-го класса — во дворе, где можно было гулять свободно вокруг больницы, побегать в лапту, поговорить азбукой глухонемых через оконное стекло с подругами, «заключенными» в больнице. Старших, начиная с 4-го класса, парами, в ногу, прогуливали вокруг Николаевской мужской гимназии. Изредка 6-й и 7-й классы гуляли через каменный мост к загородному саду.»

Чем занимались девочки вечером? «В половине пятого — чай. Время после чая до шести часов предоставляется в распоряжение учениц. Одни из них, более слабые, готовили уроки, другие читали рекомендованные книги, приготавливали материал для письменных работ, третьи занимались шитьем нового и починкой старого белья, вязанием, вышиванием, музыкой».

«В шесть часов вечера начинаются и продолжаются до 9-ти часов вечерние занятия под руководством и наблюдением воспитательниц. В 9 часов вечера ужин, в 9 часов 30 минут вечерняя молитва в училищной церкви. В 10 часов ученицы идут в спальни и под надзором дежурных воспитательниц укладываются спать».

Праздничные дни начинались с обедни в домовой церкви. На церковные службы в училище приходили посторонние — послушать стройный девичий хор, чтение псалмов и Апостола. Заканчивалась служба прикладыванием к кресту и праздничной иконе. От них надо было отходить по церкви чинно, сложив руки за поясом. Аккуратно, парами и выходили после службы, стесненные позой и взглядами посторонней публики — не дай Бог, семинаристы! Пройти надо было тихо, благоговейно: неуклюжие, смешливые, кокетливые горько расплачивались за неосторожность. Так поддерживалась дисциплина, и ученицы в своем поведении были всегда подтянуты, скромны и прилежны».

Именно в Калужском епархиальном женском училище пять лет получала образование Дроздова Александра Александровна. Училась прилежно. Повзрослев и став педагогом, часто вспоминала любимого учителя, великого ученого современности К.Э.Циолковского. К. Циолковский был не просто учитель, он обладал даром преподавания, а потому находился на особом счету у начальства епархиального училища. Об особом отношении к талантливому педагогу говорят протоколы заседания совета училища, доклад членов совета училища в общеепархиальный съезд и представление о дополнительном ассигновании к его жалованью за 1909 г., автор которого, аргументируя просьбу об увеличении поурочной платы ученому, указывает: «…ввиду особенно полезной для училища службы преподавателя Циолковского…». Ученого ценили как специалиста. Об этом говорит тот факт, что в 1916 г. он получал 1120 рублей — много больше других (выше оклады были только у инспектора классов протоиерея А. Казанского и преподавателя С. Покровского). В течение почти всех лет работы в училище Константин Эдуардович был в ответе за состояние ученической библиотеки и физического кабинета. Об этом говорят документы, связанные с проведением проверок училищного имущества.

К 1918 году за 39 лет существования училище закончили около 2000 воспитанниц.

Однако последовавший за революцией период гонений на Церковь повлек за собой закрытие духовных школ и прекращение всякого духовного образования. КЕЖУ постигла участь всех духовно-образовательных учреждений того времени и, если бы не связанная с ним педагогическая деятельность К.Э. Циолковского, о его существовании было бы забыто.

В 1917 году пятнадцатилетняя Александра Дроздова успешно окончила пятый класс и была переведена в шестой.

Закрывались и разграблялись церкви, культивировался дух безбожия. Священник Александр Дроздов видел, как арестовывают, а иногда и расстреливают без суда и следствия представителей духовенства и членов их семей, его тревожила судьба дочерей. Спешно продает он свой дом за ходившие тогда керенки и тайно бежит подальше из центральной России в Сибирь, куда недавно уехала сестра его покойной жены с мужем-священником, получившим приход в Сибирской епархии, в волостном селе Енисейском. Отца заботила судьба младшей Александры, страшно переживавшей, что не сможет окончить последний педагогический 6 класс духовной епархии. Второпях в КЕЖУ, занятом пока чужой для Дроздовых властью, где уже разместился военный госпиталь, не удалось получить документы, подтверждающие, что Александра действительно успешно и прилежно окончила 5 классов.

Много испытаний пережило семейство на пути в далекую чужую сибирскую землю. Взяв с собой только самой необходимое, оставив домашнюю утварь, мебель, хозяйственный скарб, Дроздовы в дороге и голодали, и подвергались угрозе жизни из-за начавшейся гражданской войны. Широко распахнутыми глазами смотрела юная Александра на коренную ломку, казалось бы, такой ясной и спокойной жизни. Семью мучила неизвестность, но гвардейское прошлое батюшки Александра, его мужество вселяли уверенность и в его юных дочерей.

На пути беглецов был город Томск, единственный за Уралом город, в котором было до революции и продолжало существовать в 1918 году женское духовное епархиальное училище. Томское епархиальное женское училище открыто 14 октября 1884 года на улице Духовской для обучения дочерей православного духовенства. Первоначально оно было 3-х классным, с 1890 г. - 6 классным. В 1888/1889 г. при училище открылся подготовительный класс, а в 1907 г. - педагогический класс. При училище имелись общежитие, больница, библиотеки, домовая церковь. Однако неприспособленность зданий к нуждам училища потребовала архитектурно-строительного вмешательства. Невзирая на эти проблемы, с 1 августа 1918 г. училище начало проводить занятия в младших классах, а с 25 сентября к обучению приступили 480 воспитанниц. Кроме того, с начала сентября в училище проживали 35 гимназисток-беженок, воспитанниц Петроградской Мариинской женской гимназии.

С этого времени здания семинарии и училища, вместо своего прямого назначения (подготовки регентов церковных хоров, сельских и городских учителей, учительниц, священнослужителей и церковнослужителей и их будущих спутниц жизни — матушек), стали неизменно служить военным г. Томска.

В Томске на тот момент времени была еще старая власть. Оставив дочерей в гостинице, отец Александр наносит визит начальнице епархиального училища, в процессе разговора честно признается в бедственном положении семьи, причинах бегства из Калуги и отсутствии документов у дочери Александры. Мир не без добрых и благородных людей, судьба оказалась благосклонна к юной Сашеньке, её согласились взять в шестой педагогический класс с единственным условием – прилежно и успешно учиться.

С трепетом беру в руки выпускную фотографию Дроздовой Александры. Этому снимку сто лет. Смотрю на одухотворенные лица выпускниц Томского епархиального женского училища, вижу среди них лицо нашей героини. Понимаю, что она оправдала надежды покойной матери и отца, когда с не меньшим волнением рассматриваю её документ об образовании. Не перестаю удивляться, как в чужом городе, в чужом училище, вырванная из привычной среды, семнадцатилетняя девушка смогла так блестяще закончит обучение! В числе не многих выпускниц Саша получила, как бы сказали сегодня, квалификацию «домашняя учительница». Задача, ради которой и было получено образование: «Волей-неволей учить дочерей, чтобы они могли впоследствии своим трудом добывать себе средства для жизни», - была с успехом решена.

В 1919 году в Сибири вовсю шла гражданская война. Время было голодное и холодное. Отец Александры решает оставить дочь в Сибири, так как возвращаться было некуда, новая власть не жаловала священников и их семейства. Образованные девушки, «домашние учительницы», в 1919 году не нужны русским дворянам, широкой волной уезжающим за пределы своего Отечества.

Путь Александры, сопровождаемой отцом, лежит в село Белокуриху, куда, по дошедшим до них слухам, нужна учительница в церковно-приходскую школу церкови Покрова Пресвятой Богородицы. В селе две мануфактурных лавки, три водяных мельницы, две маслобойни, три кузницы, сельский магазин, хлебозапасной и винный склады. В 1919 году число дворов было 800, лиц мужского пола - 2736, женского пола - 2838, всего - 5661 человек, удобной земли - 8168 десятин, не удобной земли - 9138 десятин. Единоличные крестьяне весной землю пахали на лошадях плугом, вручную засевали зерном на поле, боронили несколько раз, после проводили прополку вручную. Выращенный урожай косили серпом и литовкой, вязали в снопы, ставили в кучи. Весь урожай возили на телегах домой, складывали в скирду. Зимой обмолачивали цепом зерно, подрабатывали на ветру, засыпали в амбары, а солому и мякину скармливали скоту.

Сельская община доводила задание на единоличную душу по сдаче зерна. Зерно хранилось в складе для всякого случая. Если не было урожая, то выдавали на семена, а также для помощи вновь приезжающим. Давали с условием, что семена должен вернуть общине после уборки урожая. Через село проходил старый Чуйский тракт. По этому тракту из Монголии вьючно перевозили на верблюдах и лошадях шерсть и другие товары. Обратно загружались различным грузом из России. Бийск был конечным пунктом. Грунтовая дорога пролегала через село и была распределена между жителями, которые копали кюветы, содержали полотно дороги в проезжем состоянии.

Красоты предгорий Алтая поразили воображение юной Александры, которая в свои 17 лет никогда раньше горы не видела. Но вскоре восторженность сменилась тревогой, сможет ли стать настоящей учительницей, как сложатся отношения с учениками, привыкнет ли к новым местам. Отец нанял для Саши жилье, расплатился керенками и уехал. Переступив порог школы, Саша увидела много бедно одетых, грязных ребятишек, с удивлением разглядывающих новую учительницу. Единственным учителем в этой школе был Гребенщиков Виктор Евгеньевич, молодой, импазантный, с пышной шевелюрой. Виктор Евгеньевич оказался на десять лет старше Саши. В отличие от неё, он был коренным сибиряком. Родился и вырос в городе Бийске в семье зажиточных мещан, окончил мужскую гимназию. Впоследствии он так вспоминал о годах учебы: «Детям трудящихся гимназическое образование было недоступно, так как плата за обучение составляла 40 рублей в год, а за весь курс - более 300 рублей.

Гимназисты носили форму, которая состояла из светло-синей фуражки с тремя белыми кантами и черным козырьком, суконной гимнастерки синего цвета с серебряными выпуклыми пуговицами, подпоясанной черным лакированным ремнем с серебряной пряжкой, черных брюк и черных ботинок. Являясь и учителем и директором школы в Белокурихе, Виктор Евгеньевич, конечно, любил свою работу. Но душа его лежала к журналистике. На тот момент времени он был внештатным сотрудником бийской газеты.

15 декабря 1919 года в Бийске был создан Временный революционный комитет, взявший на себя всю полноту власти. Уже через два дня, 17 декабря, вышел в свет первый номер газеты «Известия» — органа ВРК. Вышло 5 номеров этой газеты. Затем органом уездного ревкома стала газета «Коммунист». Редакторами этих изданий были Черных, Хмарин, Креслин.

В январе 1920 года эстафету принял «Серп и молот», переименованный затем в «Бийский пахарь», «Алтайскую деревню». Редакторы — Волчанский, Семенов, Орлов, Фрелих, Альперович, Ильин, Клевенский.

С 6 сентября 1922 года газета называлась «Звезда Алтая», была она органом уисполкома и Укома РКП(б). С 6 мая 1936 года по решению крайкома ВКП(б) газета была переименована в «Бийский рабочий». Первые редакторы — Плоскова, Симагин, Хорьяков, Казанцев, Федоров и другие.

В этой газете и сотрудничал В.Е. Гребенщиков, публикуя заметки, статьи, очерки на самые актуальные темы того времени, писал он, конечно же, и о школе.

Ему хотелось переехать из отдаленной Белокурихи поближе к Бийску, но дела передать было некому. И вот появляется Александра Александровна. Страшно Сашеньке показалось остаться одной в школе с детьми и административными делами. Она решила сходить к Виктору Евгеньевичу на квартиру, попросить его не уезжать. Дверь ей открыла приятная дама, в скором будущем её свекровь. Виктор был очарован интеллигентностью, умом и, конечно же, очарованием юной учительницы и уехать уже не смог. Так они вскоре стали мужем и женой.

Александра Александровна стала учителем начальных классов. Время было суровое, шла гражданская война. Школа получала минимум государственной поддержки, все держалось на энтузиазме молодых педагогов. Как вспоминала Александра Александровна, чтобы научить детей писать, пользовалась любой возможностью: зимой учила писать ребят палочкой на свежее выпавшем снегу, а весной и осенью по пыльной земле – тетрадей, чернил, карандашей попросту не было. Но она была всегда рядом с учениками, выполняла свой долг. Советская власть укреплялась. Саша старалась ни с кем не говорить о своем прошлом, ведь поповские дочки, епархиалки были совсем не в моде. Советская школа изначально создавалась не только как образовательное учреждение, а как инструмент идейно-политического воспитания и формирования личности. Эти задачи были сформулированы Лениным сразу после Октябрьской революции. «Нельзя ограничивать себя рамками узкой учительской деятельности, - писал Владимир Ильич, - учительство должно слиться со всей борющейся массой трудящихся. Задача новой педагогики - связать учительскую деятельность с задачей социалистической организации общества»

В 1921 году в семье появился на свет сын Вениамин. Молодые родители были поистине счастливы. Скоро Александра вновь работала в школе, а с сыном помогала свекровь. Виктор много пишет, советская власть замечает его неравнодушное отношение к улучшению жизни в новой советской России.

В 1926 году семья получает новое назначение в недавно открывшуюся школу села Малоенисейского. И вот преезд, Новые места. Новые люди. Но прежняя любовь к детям, педагогическому труду.

Село Малоенисейское основано в 1912 г. Коренные жители в основном являются выходцами из с. Енисейского. Ранее Малоенисейское называлось по разному: Перекатовка, Нахаловка, Самодуровка.

До 1912 г. земли контролировались крестьянами-старожилами. Прибывавшие переселенцы вынуждены были искать себе земельные участки на другом берегу реки, куда переправлялись на плоту или на лодках. Некоторые решались самовольно строить жилье. Старожилы, стремясь помешать этому, вынесли решение: селиться на той стороне разрешается только тем, кто успеет за одну ночь поставить сруб, сложить и затопить печь. Если к утру из печной трубы шел дымок, крестьянин мог остаться на новом месте, если нет - дом раскатывался, и крестьянин был обязан возвратиться на прежнее место. Так произошло и с домом П. И. Катугина. Дважды раскатывали его дом, и только на третий раз к утру поднялся дымок над крышей. Вслед за Катугиным перевезли свои дома М. Д. Ларин, С. А. Тресин и др. Массовое переселение продолжалось до 1922 г.

Исполнительный комитет Малоенисейского сельского Совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов был образован 4 августа 1920 г. На 1 января 1924 г. в деревне насчитывалось уже 114 дворов, 1 119 жителей, из них мужчин 552, женщин 567. Многие семьи были многочисленными. За селом было закреплено 3 589 десятин земли, из них 1 986 десятин пахотной, 1 603 сенокосов. С 1921 года в селе работала школа первой и второй ступени на 90 учащихся.

Фельдшерского пункта в селе не было, жители пользовались услугами медицинского работника с. Енисейского, в котором медицинское учреждение функционировало с 1898 г. Труд крестьян был тяжелым, и уже в начале 1920-х гг. они стремились объединиться для совместной обработки земли. Первое товарищество по обработке земли (ТОЗ) объединило несколько дворов. Здесь общим было все - от кур до крупного рогатого скота и лошадей.

Колхозы с трудом становились на ноги, и даже бедняки вначале очень неохотно шли в них, не говоря уже о середняках. Кулаки же всячески сопротивлялись коллективизации, поскольку не хотели терять собственность (кулак Г. И. Нагорнов имел собственный маслобойный завод, середняк Данилов - мельницу).

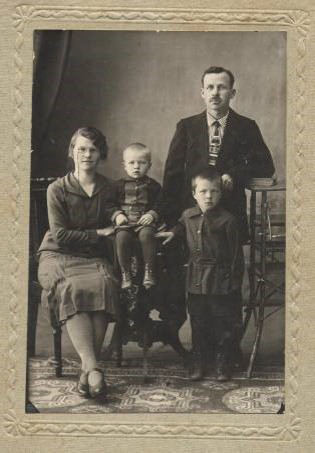

Гребенщиковы стали поистине первыми учителями в Малоенисейском. Александра Александровна по-прежнему учила малышей, а Виктор Евгеньевич - учителем биологии и географии, позже на долгие годы директором школы. В 1928 г. началось широкое движение за борьбу с неграмотностью, ликбез. Культармия ликбеза была самой многочисленной и действенной, она включала в себя обучавшихся неграмотных и малограмотных в индивидуальном и групповом порядке. В сентябре 1928 г. по инициативе комсомола начался всесоюзный культпоход по ликвидации неграмотности. Его основными задачами были: ликвидация неграмотности и борьба с бескультурностью в личной и общественной жизни, а также в быту. В целях успешного развития культпохода очень важно было объединить усилия всех советских учреждений и массовых организаций для совместного наступления на культурном фронте. Активными участниками кульпохода были учителя, проявлявшие много энтузиазма и инициативы в разрешении различных проблем, вставших в борьбе с неграмотностью. Несмотря на большую работу, не все население включилось в кульпоход, имели место факты срыва в работе из-за отказа неграмотных посещать ликпункты. В 1930 – 1931 учебном году начался период самого широкого размаха по созданию социалистической культуры, что выразилось и в перестройке ликбеза с осени 1931 г. путем создания взамен ликпунктов и школ для малограмотных единой начальной политехнической школы с тремя курсами обучения при сохранении индивидуального обучения. Гребенщиковы были всегда впереди: и вработе с детьми, ив работе со взрослыми. Они несли культуру, пример особого склада новой семьи, новых отношений мужчины и женщины, нового быта. Достаточно посмотреть на их семейное фото той поры. Интеллигентные, молодые, красивые и поистине советские педагоги.

Растет семья, родители радуются появлению на свет сыновей: второго Валентина и третьего Владислава.

Первоочередной задачей было повсеместное осуществление всеобщего обязательного начального обучения, введение всеобщего семилетнего обучения в городах и рабочих поселках, повышение качества знаний учащихся.

Введение всеобщего обязательного начального обучения и ликвидацию неграмотности XVI съезд ВКП (б) (1930 г.) назвал боевой задачей партии на ближайший период. В стране развернулась культурная революция. В решении вопросов всеобуча активно участвовали комсомол, профсоюзы и вся советская общественность. Учебный материал школ первой ступени располагался по трем “колонкам”: “природа и человек”, “труд”, “общество”. Он постепенно расширялся как бы концентрическими кругами: в первом классе рассматривались вопросы жизни ребенка в семье и школе, во втором -- вопросы жизни села или деревни, затем района, губернии, республики и т. д. Кроме того, вводились еще сезонные комплексные темы: “Первое мая -- международный праздник трудящихся”, “Осенние работы в деревне”, “Великая Октябрьская социалистическая революция и т. д.

Для школы второй ступени (V--IX классы) комплексные программы ГУСа строились так же по тем же “колонкам”, но содержащийся в них материал раскрывался более Приходилось нелегко, не хватало квалифицированных учителей, Гребенщиковы принимали начинающих педагогов, делились с ними опытом. Неся культуру в село, они организовали народный театр, сами играли чеховских героев и привлекали к постановкам сельскую молодежь. С удовольствием пели в хоре, организовывали сельские праздники. Именно в те годы Виктор Евгеньевич начал писать «Историю Самодуровки» - первую историю села Малоенисейского. Так выходцы далеко не из пролетарского сословия смогли полюбить новую Россию, потому что любили просто Россию, свою родину. Виктор Евгеньевич, проявляя чудеса предприимчивости, привозил саженцы плодовых культур, в селе еще не было садов. Именно усадьба Гребенщиковых первой была украшена плодовым садом с яблонями и грушами. Виктор Евгеньевич с помощью своих учеников разбил прекрасный школьный сад. На террасе их деревенского дома стоял стол и стулья, на столе в азе всегда были ранетки. Ребятишки приходили не только в школу к своим любимым учителям, но и часто бывали у них дома, дополнительно занимались, лакомились яблочками.

В апреле 1941 года семья Гребенщиковых проводила по льдинкам через Бию на службу в Красную армию старшего Вениамина. Он долго обнимал маму, жал руку отцу, шутил с братьями, а потом, уходя по льду, махал им рукой. Кто же знал тогда, что мать его больше никогда не увидит. Беру в руки письмо Вены от 12 июня 1941 года, написанное простым карандашом: скучает по дому, как и все мальчишки-первогодки, спрашивает о сельских новостях, любуется красотами Западной Украины, города Хырова, куда приехал служить. Сжимается сердце, ведь когда мама возьмет в руки это письмо, Вена уже погибнет. .. Он пропал без вести в первые дни войны… И больше ничего, никаких подробностей… До конца своих дней Александра Александровна будет ждать весте от сына, будет ждать его возвращения: может, он попал в плен, может, его освободили в 1945 американцы. Ведь она была просто мама, которая любила и ждала, несмотря ни на что, ждала. Собственное горе потери помогало ей понять горе своих маленьких учеников, потерявших отцов, горе их матерей, так же, как она, потерявших сыновей. Сколько писем написала она за неграмотных и малограмотных женщин на фронт! В них материнская любовь и забота, надежда на победу.

В декабре 1943 года судьба сделала подарок семье Гребенщиковых – родилась долгожданная дочка, Верочка. Имя, конечно, тоже не случайное. И в этом же году призван на фронт средний сын.восемнадцатилетний Валентин. Он прослужит семь лет пройдет западный, а позже и восточный фронт, останется живым, вернется и станет, как и родители, учителем. Пойдут по стопам родителей Владислав и Вера.

А пока идет война. Гребенщиковы, как и все, голодали. Хлеб был по карточкам, по 200 граммов на человека. Как и все в деревне, они держали приусадебное хозяйство: корова, куры, большой огород. Был случай, когда Александра Александровна сняла со стены ковер и обменяла его на чашку муки: боялась потерять от голода младших детей. Если приходил солдат с фронта, он обязательно заходил к учителям, его поили чаем, расспрашивали, вселяли веру в победу и … спрашивали, не встречал ли Вену или Валю.

Многие ребята бросали школу, рано шли работать. Учителя ходили по селу, уговаривали матерей и ребят (особенно способных) продолжить учебу. Судьба нашего народа – судьба семьи Гребенщиковых. Война стала суровым испытанием для советской системы образования, деловых и, что в те времена было особенно важно, политических качеств всей интеллигенции, в т.ч. учителей и преподавателей. Учебные программы военного времени претерпели некоторые изменения. Учебники были старые, еще с текстами о Зиновьеве и Троцком. Портреты «врагов народа» в учебниках были закрашены чернилами. Учебников, конечно, не хватало. Тетради добывали, кто как мог. У кого-то оставались тетрадочки после братьев и сестер, учившихся до войны, кто-то сшивал листочки бумаги. Невольно вспоминается зима. В классах такой холод, что замерзали чернила. Дети за партами сидели в фуфайках, шубейках - да кто в чем мог! И это несмотря на то, что топку готовили заблаговременно. Учителя вместе с родителями учащихся летом делали кизяк, которым отапливались помещения. Да что это за топливо?! Мальчиков на лошадях посылали в лес за дровами. Летом и школьники, и учителя работали в поле. Вручную пололи пшеницу, просо… А вечерами, в зимнее время собирались в помещении сельского Совета при свете коптилки, вязали шерстяные носки для солдат. Варежки вязали с двумя пальцами, чтобы солдатам удобнее было нажимать на курок. Учителя-коммунисты Гребенщиковы еще вели пропагандистскую и агитационную работу среди населения, информировали людей о положении на фронтах, выпускали газеты и боевые листки.организовывали военные уголки, читали лекции. Таким образом, мы видим, что народные учителя, скромные и незаметные сельские учителя Гребенщиковы, в годы Великой Отечественной войны оказались на переднем краю борьбы против фашистских захватчиков в тылу целиком отдался делу воспитания молодого поколения - будущего нашей страны.

За свой труд Александра Александровна в послевоенные годы была удостоена самых высоких правительственных наград за свой скромный, но такой важный и нужный труд сельского учителя начальных классов. Она, Отличник народного просвещения, кавалер ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени. Орденом Ленина награжден и её супруг Виктор Евгеньевич.

За годы войны село пришло в запустение, многие семьи лишились коров — нечем было кормить, сараи сжигали вместо дров. Началось восстановление разрушенного. В 1950-е гг. в селе появились свет, радио, телефонная связь с городом. С интересом читаем письмо из семейного архива, это письмо маленького Владислава брату Валентину в армию. Сколько любви в этих письмах! В этом заслуга родителей, их любви к своим и чужим детям.

В послевоенные годы работа учителя на селе была тяжелой, и это вызывало высокую текучесть учительских кадров. Главная причина заключалась в невнимательном отношении местных органов к материальным нуждам учителей. Правительственные постановления о льготах и преимуществах для них, о праве сельских учителей на бесплатное обеспечение топливом и освещением сплошь и рядом существовали только на бумаге. Зато учителя перегружены были общественной работой. Тысячи их избирались депутатами Советов разных уровней, назначались партийными комитетами пропагандистами, лекторами, агитаторами. Они читали лекции в народных университетах и университетах педагогических знаний, вели агитационно-массовую работу среди населения к выборам и праздникам, к субботникам и страде. В этом была жизнь Гребенщиковых.

Второе поколение

Валентин Викторович – учитель физического воспитания и военного дела.

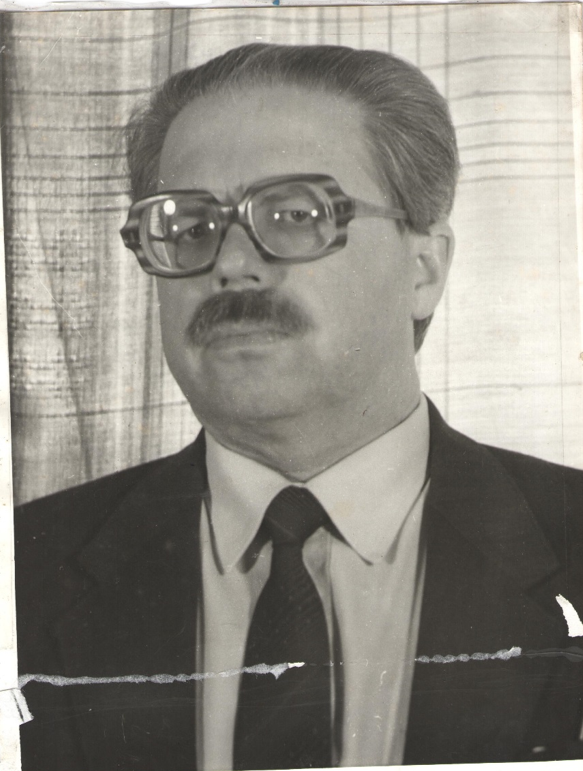

Владислав Викторович среднее образование получил в Енисейской средней школе, а после окончания педагогического института вернулся в Енисейскую школу учителем физики. Был директором школы и 25 лет был заместителем по учебно-воспитательной работе. Родился 12 апреля 1937 года в с. Мало-Енисейское. В Мало-Енисейске он закончил 7 классов, а в Енисейской средней школе он закончил 8-10 классы. В 1954-1958 годах обучался вГорно-Алтайском пединституте на физико-математическом факультете. В 1958 году был направлен в Енисейскую среднюю школу учителем математики.

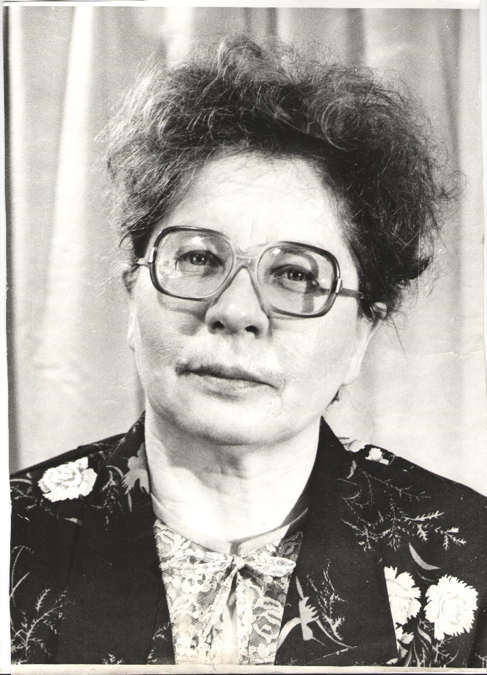

Эмма Александровна родилась 22 сентября 1937 года в селе Елей Старо-Бардинского района. Её отец, Асянов Александр Ефимович, работал начальником паспортного стола; мама, Асянова Александра Григорьевна была учителем биологии. В 1948 году семья переезжает в г. Бийск, где Эмма Александровна закончила 10 классов в школе номер 1 в 1954 г. С 5 класса она занималась в детской спортивной школе, окончила её, имеет звание инструктора по спортиграм. С 1954-1960 годы обучалась в Бийском педагогическом институте. В 1960 году она, студентка физмата, направлена в школу на практику к Гребенщикову Владиславу Викторовичу. После окончания института снова приехала в Енисейское, так приглянулось это село, школа, люди. С тех пор жизнь её и Владислава Викторовича (они вступили в брак в феврале 1961 г.) соединилась в одну и вместе они проработали в этой школе всю свою трудовую жизнь. Эмма Александровна вела математику, черчение, рисование, а Владислав Викторович вёл физику, астрономию, был директором и заместителем по учебно-воспитательной работе в Енисейской средней школе, а в 1989 году коммунисты села избрали его секретарем парткома. В то время жизнь была трудной, но интересной: праздники, школьные вечера, танцы, кино, экскурсии, путешествия, турпоездки, спорт. Работу они свою любили, вкладывали всю свою душу. Семья Гребенщиковых всегда жила деятельно, всегда в общественной работе.

Владислав Викторович был лектором и пропагандистом районного масштаба, сельский, краевой и районный депутат, руководитель-методист. Умер в 1995 году, не дожив до пенсионного возраста.

Эмма Александровна всю жизнь и, будучи на пенсии, является участницей сельской художественной самодеятельности, уж очень она любит петь. Очень любит труд, землю, цветы, животных. В семье её зовут трудоголиком. Городской житель, но очень любит землю. На их усадьбе отличный сад, цветник, огород и везде порядок. Оба они были и остались коммунистами. И не их вина, что жизнь так повернулась. С 1994 г. Эмма Александровна возглавляет Енисейский Совет ветеранов.

В материалах сельского музея «Живая память» хранятся воспоминания Эммы Александровныо её нелегкой жизни и педагогическом пути. Вот эти строки: «Как одно мгновение пролетели годы. 36 лет тому назад, в 1960 году, молодой девчонкой я приехала в Енисейское на практику в школу из города Бийска. И сейчас начинаешь очень хорошо понимать слова: «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя». Я на самом деле была уверена, что все у меня будет хорошо.

Пришла я на практику весной в 3-ю четверть к В.В. Гребенщикову, учителю по физике. С тех пор наша жизнь соединилась в одну, и вместе мы проработали в одной школе всю трудовую жизнь. Я вошла в коллектив легко, вела математику, черчение, рисование, позже приходилось и другие предметы вести. Занимались в 3 смены до 11-12 ночи (была вечерняя школа). Коллектив сложился хороший: дружный, деятельный, не скандальный, справедливый, без подсиживаний, без предательства.

Ученики первые были у меня очень взрослые – сразу 10-11 классы, им тогда было по 18-20 лет. Сейчас они уже дедушки и бабушки.

Жизнь была очень интересной: праздники, вечера, танцы, кино, путешествия, экскурсии, спорт и др. С В.В. мы в отпуск несколько раз ездили в тур поездки по городам-Героям, по Прибалтике, в Москву, Ленинград, на юг, в Сочи. За хорошую работу награждалась грамотами не раз, поездками. В.В. работал сначала учителем физики, потом завучем, директором, и снова завучем. И всегда был одним из лучших учителей-методистов, он очень много читал и знал, люди шли к нему с любыми вопросами. Конечно, это пришло не сразу, прошли годы, прежде, чем мы набрались опыта, знаний и культуры поведения, но всегда жили очень деятельно, всегда в общественной работе, я всю жизнь, и даже сейчас уже на пенсии, хожу с художественную самодеятельность, люблю петь, люблю песни, музыку. Вообще интересы очень разные: оперетта, балет, книги, музеи, театр, кино и всё – всё остальное очень много интересует до сих пор. Были коммунистами и остались ими до конца жизни. И не наша вина что жизнь так повернулась, мы старались сделать только хорошо.

Люблю труд, землю, зелень, цветы, зверей. В семье зовут меня трудоголиком. Выросла в большой дружной семье. Родители тоже были учителями. В.В. тоже вырос в семье учителей, там уже династия – отец, мать, брат, сестра и сам он – все были учителями. Жил он в М.-Енисейске и там все старые жители учились у старейшин Гребенщиковых Виктора Евгеньевича и Александры Александровны.

Любили мы свою работу, хотя и была она не всегда благородной. Было всяко: и легко, и трудно, и хорошо, и плохо, и успешно и не очень. Но конечный результат всегда был хороший: дети росли, учились, становились взрослыми, умными и трудом своим строили жизнь, в этом была тоже наша заслуга. И сейчас мы можем сказать: «Нет, не зря мы прожили жизнь, свой след в ней мы оставили».

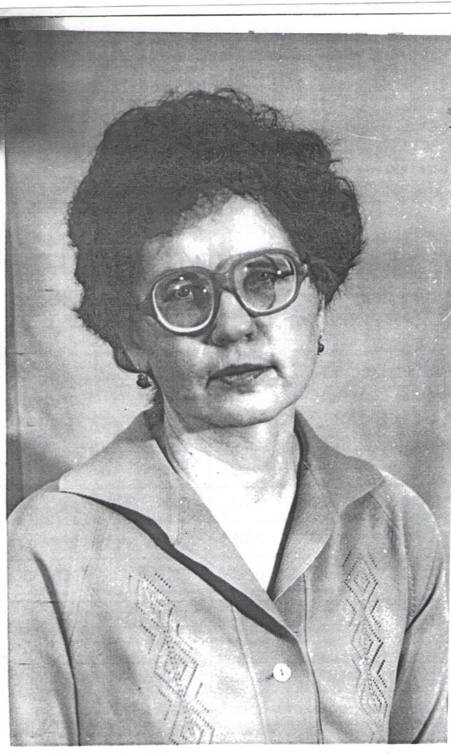

Династия учителей Гребенщиковых отдала делу воспитания и образования детей чуть больше 200 лет. Школьный учитель – одна из самых ответственных профессий. Сколько времени, сил надо вложить учителю, чтобы из его ученика получился грамотный, воспитанный член общества. Таким учителем была Вера Викторовна Попова из семьи учителей Гребенщиковых. Она также получила среднее образование в Енисейской средней школе. После окончания Бийского педагогического института приехала работать в Енисейскую школу. Коллектив Енисейской школы, возглавляемый директором Черемисиным Николаем Петровичем, был замечательный и поддерживал юных педагогов. И почти 40 лет она проработала в одной школе учителем русского языка и литературы. Приходилось ей вести и историю, а последние годы, перед выходом на заслуженный отдых, из-за ухудшения зрения работала воспитателем группы продленного дня. И везде она отдавала детям душу, знания и доброту. Её уроки литературы, отличавшиеся эмоциональностью, большой информацией из дополнительных источников, были насыщены и интересны. Уроки русского языка – разнообразны по форме, приемам и методам: КВН, семинары, интегрированные с математикой, ИЗО, немецким языком, музыкой. Вера Викторовна всегда шла в ногу со временем. К каждому уроку она готовилась, как к первому уроку. Трудолюбие, ответственность и эрудиция – вот главные её черты. Ребят покоряла её эрудиция, манера общения, одежда и… прическа. Дети это очень хорошо чувствуют. Она с детьми проводила большую внеклассную работу по своему предмету. В сельском клубе работала в драмкружке, и молодые учителя ставили настоящие спектакли на 2-3 часа. Зал всегда был полон. Активное участие в спектаклях принимала и Вера Викторовна. А потом на протяжении всей работы в школе она вела драмкружок, постановки на 1.5-2 часа, а позднее кукольный кружок. Ребята с удовольствием изготавливали куклы, декорации, выступали со своими постановками в школе, детском саду, в клубе, на смотрах художественной самодеятельности. Работая в группе продленного дня, Вера Викторовна старалась разнообразить занятия с детьми. В школе до сих пор помнят, как дети ждали каждый новый день «продленки», потому что она придумывала что-то необычное, интересное и полезное.

Сельские учителя всегда были пропагандистами всего, что делалось в стране: читали лекции на политические и воспитательные темы. Вера Викторовна была лучшим лектором общества «Знание» первичной организации «СПК колхоз им. Ленина». Из заметки «Рады встречи» в газете «Ленинский путь за 27 января 1983 г» мнение о лекторе животноводов и механизаторов: «Вера Викторовна содержанием своей беседы вдохновляет нас, рядовых рабочих. Время встречи с ней, проходит мгновенно. И мы всегда рады ей, узнаем что-то нужное и полезное».

За многолетний и добросовестный труд Попова Вера Викторовна имеет много наград: «Отличник просвещения», значок «Наставник молодежи», много грамот районного, краевого отделов народного образования, министерская грамота.Она была делегатом краевого шестого съезда учителей Алтайского края, лучшим пропагандистом Бийского района, представителем общества «Знание».Вера Викторовна имеет звание «Методист-воспитатель», Ветеран труда, заведовала методобъединением по русскому языку в районе, её фотография была на Доске почета в районе. Участвовала в выпуске газет в колхозе «За урожай». В книге «Люди трудовой славы колхоза им. Ленина» неоднократно Вера Викторовна была лучшей по профессии. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, часто приходит в родную школу, любит встречаться с коллегами и учениками.